Много лет назад, когда я делала свои первые опыты, начав переводить с итальянского языка философские тексты, мне встретился на просторах интернета замечательный, чудесный, сказочный, итальянский философский сайт Spazio Filosofico – «Философское пространство», или «Космос философии» - второй вариант мне даже больше нравится. Тексты современных итальянских философов, размещенные на нем, поражали своей глубиной, оригинальностью, современностью и…. почти запредельной для меня тогда трудностью языка. И, тем не менее, я взялась переводить некоторые из них. Одним из таких «твердых орешков» оказались «Образы для Шопенгауэра» Джованни Пьяна.

В 1991 году, в курсе, посвященном Шопенгауэру, мне предложили, в качестве некоего интермеццо для отдыха, представить посредством проектора диапозитивов в возможно рациональной последовательности, картины и образы, которые, так или иначе заслуживали бы быть показанными вместе с чтением Мира как воли и представления, который предлагался на лекциях. Иллюстрации будут появляться в сопровождении кратких комментариев. Возвращаясь теперь к этой практике, я облачился в одежды смотрителя, который сопровождает посетителей по воображаемой выставке, и даже пытается выступать в роли гида.

Существуют два различных пути, по которым можно пойти, чтобы наметить маршрут по этой воображаемой галерее образов для Шопенгауэра. Первый из них кажется проложенным по твердой почве: Шопенгауэр упоминает те или иные картины, – например, в разделе Мира, посвященном живописи, а также в других местах по причинам их связи с рассматриваемыми им темами общего характера. Было бы достаточно естественным поместить вместе цитаты и соответствующие образы. Но также существует возможность, несколько более рискованная: свободно соотносить те же самые живописные образы с шопенгауэровскими темами. Чтобы показать связь. Чтобы начать дискуссию. Чтобы обратить внимание на контекст, сделать очевидной аналогию или различие. Или также просто, чтобы проиллюстрировать, – как это делается в книжках для детей. Может быть, вовсе не нужно было бы иллюстрировать роман. И еще менее – книгу по философии. Однако, это остается важным для нас: как надолго запечатлеваются в памяти иллюстрации в книгах, которые мы прочли впервые, в нашей юности!

В расположении образов для Шопенгауэра, важное место, несомненно, должны были бы занимать две картины Рафаэля, которые непосредственно приводят нас к важнейшим положениям его философии. Прежде всего, это Святая Цецилия, или Святая беседа (1514), чей оригинал находится в Музее Болоньи.

В отношении этой картины имеется действительно очень важная цитата, призывающая нас сделать шаг по направлению к ней. Мы находим ее в § 52 Мира как воли и представления, посвященном музыке – который открывает, в свою очередь, третий том сочинения, в котором Шопенгауэр иллюстрирует собственные идеи относительно искусства в свете, исходящем из содержания Метафизики прекрасного. Суть этой метафизики состоит в утверждении, что занятие искусством ведет к временной остановке в привычном движении воли, и поэтому с ним связана тревога, однако, эта приостановка лишь мгновенная. Созерцательное поведение, вызванное рассматриванием картины, или слушанием музыкального отрывка длится ровно столько, сколько может длиться игра. Искусство – это, в общем, игра, и в искусстве мы не можем ожидать достижения масштабов подлинного разделения и полного разъяснения. Необходимо перейти из сферы игры к серьезности.

«Святая Цецилия Рафаэля могла бы восприниматься как символ такой беседы»,- говорит Шопенгауэр.

Стоит перечесть один абзац в интересах дела: «Эстетическое наслаждение, утешение, которое дает искусство, энтузиазм, с которым художник заставляет нас забыть о жизненных невзгодах, - это особая привилегия, которая компенсирует гению страдания, неизменно возрастающие пропорционально ясности сознания, которая укрепляет его в опустошающем одиночестве, на которое он становится осужденным, попадая в разношерстную толпу, - все то, что, как мы увидим далее, опирается на тот факт, что сама по себе жизнь, воля, существование пребывают в страдании, временами тягостном, временами ужасном; в то время как, если рассматривать чисто интуитивные представления, в произведениях искусства они освобождаются от любого страдания, представляя собою, напротив, - грандиозное зрелище. Сделать эту сторону мира абсолютно познаваемой, воспроизводя ее в различных формах искусства является задачей художника. Зрелище, представляемое волей при ее объективации, соблазняет душу художника, созерцающего ее, без устали восхищающегося ей и воспроизводящего ее. И, между тем, он сам участвует в представлении этого зрелища; художник, другими словами, составляет единое целое с этой самой волей, которая объективируется и которая пребывает в его страдании. Это чистое, глубокое и истинное знание природы мира, как раз и представляет собою высшую цель художника: он останавливается рядом с нею. Вот почему это знание не разделяется художником, как оно, напротив, разделяется святым, приходя (как мы увидим это в четвертой книге) со смирением, качеством, способным успокоить волю; не спасти навсегда в жизни, но только на краткий миг; не представлять дороги, ведущей по жизни, но быть только временным утешением в ней. До тех пор пока, с возрастающей т.об., силой, он, усталый, не обратится от игры к серьезности. Святая Цецилия Рафаэля может служить умопостигаемым образом (Sinnbild) такого превращения. К серьезности мы еще вернемся в следующей книге» (Мир как воля и представление, 1985, с. 309-310) [1].

Картина Рафаэля, действительно, наилучшим образом иллюстрирует этот пассаж. Оставляя в стороне дополнительные символические значения, которыми наделены и к которым относятся персонажи, окружающие Цецилию – Павел, Иоанн, Августин и Магдалина – и символические предметы, характеризующие их (меч, орел, посох, склянка) [2], центральная идея этого изображения состоит в отказе со стороны святой покровительницы музыки - от самой музыки. Возможно, надо сказать – не от музыки, как таковой, но от земной музыки. Цецилия возводит экстатический взор к небу – туда, откуда раздается небесное ангельское пение. [3]

Но это небесное пение является также христианским вариантом неслышной музыки сфер, в то время как музыкальные инструменты лежат сваленные, как попало, и, как кажется, вдребезги разбитые и сломанные, на земле.

У Цецилии в руках портативный орган, она стоит в позе, которая заставляет думать скорее об его ненужности, чем о необходимости.

Картина Рафаэля может рассматриваться, прежде всего, как изображение вдребезги разбитых инструментов.

Цецилия, эта христианская богиня музыки, отрекается от музыки, как от негодного средства общения с высшим началом, утверждая превосходство вокальной музыки, которое, в свою очередь нуждается в метафизическом подтверждении. Инструмент – это только вещь, нечто материальное, в то время как голос наделен Божественным духом.

Действительно, становясь на точку зрения Шопенгауэра, необходимо особенно подчеркнуть, что это отречение приходится на долю фигуры, которая олицетворяет саму музыку, - потому что подчеркивается именно приобретение высшего понимания (осознания), в картине со сложной тематикой, где музыке отводится привилегированное положение в системе искусств, или, более точно, в сложной системе миросозерцания.

С иконографической точки зрения, вопрос осложняется тем, что, как представляется, Цецилия стала ассоциироваться с музыкой довольно «случайно», и эта ассоциация возникла довольно поздно – в течение 15 века [4]. Выбор между святой, которая бы ассоциировалась с музыкой, или, напротив, не имела к ней отношения, или даже была бы прямо враждебной по отношению к ней среди святых аскетов, отражается в напряженности, явно ощущаемой на картине Рафаэля, где «присутствует вся видимость полемического ответа на все типы образов, среди которых, по разным причинам и основаниям, святая представала двусмысленно изображенной в качестве настоящего музыканта» (Барончини, 2001, с. 40).

Однако, эта напряженность не сохранилась в последующей иконографии, под влиянием этой картины. Так что отношение к музыке, даже после Рафаэля, представлено более позитивно изображением святой, которая играет на инструменте, даже если она, что справедливо, возводит глаза к небу, как в Святой Цецилии, приписываемой Гвидо Рени:

или же погружена в общение с ангелом, как на полотне Орацио Джентилески Святая Цецилия и ангел (фрагмент)

Несомненно, что Шопенгауэра поразила в изображении Рафаэля, как чрезвычайно важная особенность, с его точки зрения, - интенсивность присутствия музыкального элемента вместе с его отрицанием.

Одно соображение приходит на ум в связи с религиозно-христианским содержанием этой и последующих картин. Оно наполнено тем же светским и атеистическим духом, который характеризует Шопенгауэра, и благодаря которому возникла полемика вокруг его фигуры внутри движения романтизма. Таким образом, переход к точке зрения высшей, чем искусство, взгляд Цецилии, обращенный к небу, интерпретируется, как переход к высшей мудрости жизни, которой удается избегать соблазнов желания, постоянно возобновляющихся, спастись в стремительном и тревожном движении «воли». Именно такая мудрость характерна для «святого» – мудрость, которой мы, обычные люди, не можем достигнуть и к которой, может быть, даже не можем стремиться. Но эта светская интерпретация, этот атеизм, которым Шопенгауэр постоянно скандально бравировал против религиозной ностальгии романтизма, не уничтожает действительно глубокие связи духа с движением романтизма. В целом наш маршрут построен на ссылках в рамках раннего и позднего романтизма. Тем не менее, шопенгауэровские ссылки на Рафаэля должны быть рассмотрены в данной перспективе. Вакенродеру и Августу Вильгельму Шлегелю принадлежит оценка Рафаэля, показательная для движения немецкого романтизма [5], данная картинам, представленным в музее Дрездена, города, где Шопенгауэр жил с 1814 по 1820 год. Дрезден, в частности, был в те годы важным перекрестком немецкого романтизма. И более чем вероятно, что Шопенгауэр был знаком, прежде всего, со Святой Цецилией, с большой долей вероятности принадлежащей кисти Дениса Кальваерта (1540/45–1619), представленной в музее Дрездена [6]. В Дрездене также находится оригинал так называемой Сикстинской Мадонны (1513-1514) – второй картины, на которой нам сейчас хотелось бы остановить внимание.

Этой картине Шопенгауэр прямо посвятил маленькое стихотворение, которое было опубликовано в Мнениях и Суждениях вместе с другими стихами, «которые не претендовали на какую-либо поэтическую ценность», но были посвящены «тем людям, которые еще в давние времена интересовались моей философией» и которые могли, может быть, «желать лично познакомиться с ее автором», с просьбой рассматривать все это как «наше личное дело» (Мнения, II, с. 880)

Сикстинской Мадонне

(Дрезден, 1815)

Она дитя в миру спасти не сможет,

И взор его предвиденье тревожит:

Пред ним картины ужаса, смятенья,

Безумья дикого и смутного волненья.

Мучений, нескончаемого горя

Пророчества - в его печальном взоре.

И все-таки Младенец предвещает

Победу света и сиянье рая.

Мир и доверие, и благость Провиденья,

И вечность возвещенного спасенья.

То, что Шопенгауэр делает очевидным в этой картине, так это, прежде всего, драматическая атмосфера, сосредоточенная во взгляде младенца, который интерпретируется, как предвидящий все его мучения в мире и, в то же время, как взгляд, обещающий спасение всему миру.

В действительности, это изображение матери с младенцем очень своеобразно и стоит особняком в творчестве Рафаэля. Оно, прежде всего, очень далеко от распространенных изображений Мадонны с младенцем из-за особенного отношения матери к сыну. Обычно в них преобладало заботливое материнское отношение - и младенец обволакивался защищающим и любящим взглядом матери. А также - земное окружение и обстановка. Таковы сцены на пленере, где можно заметить деревья, реки, какой-нибудь город. Или же, напротив, - сцены, подразумевающие мирный домашний интерьер, как, например, в «Мадонне на кресле», «Мадонне в шатре», или в «Мадонне склоненной».

В «Сикстинской Мадонне» нет нежности взаимных взглядов, а также нельзя сказать, что взгляды персонажей обращены на зрителя: они, напротив, блуждают в неопределенной дали. Ребенок не смеется, не отвечает лаской на ласку - напротив, его глаза всматриваются в мистическое нечто, как и глаза его матери. В его взгляде мелькает смутное беспокойство, которое, вполне вероятно, подразумевает двойственность, о которой говорит Шопенгауэр: с одной стороны, экзистенциальная тоска, с другой,- высшее спокойствие – обещание спасения, как основание всего, что отражается в немецком термине Erlösung, освобождение от земного бремени. Достаточно сравнения с несколькими другими изображениями, чтобы сказать, что это поистине Божественный младенец – метафизический младенец. Именно таким Шопенгауэр представляет себе философа. [7] И нет сомнения, что такой способ постижения картины ведет также к оценке изображений «святости», на которые он ссылается в двух других местах «Мира как воли и представления».

В рассуждениях об «исторической живописи» (Мир как воля и представление, § 48), после замечания о том, что повествовательный материал, предложенный Ветхим и Новым Заветом итальянским живописцам 15 и 16 веков, был материалом «бедным» и «неблагоприятным», философ подчеркивает, что, «тем не менее, следует делать большое различие между картинами, представляющими историческую, или мифологическую сторону иудаизма и христианства, и теми из них, которые раскрывают нашей интуиции истинный гений христианства, который заключается в этическом духе, посредством представления персонажей, проникнутых этим духом. Создания такого рода, действительно, представляют наиболее замечательные и высокие творения в живописи, осуществленные только наиболее выдающимися мастерами этого искусства, главным образом, Рафаэлем и Корреджо: этот последний, прежде всего в его ранних работах. Картины такого жанра даже не надо искать среди исторических сюжетов; обычно, на них не воспроизводятся события или действия, но, преимущественно, просто группы святых, или сам Спаситель, особенно, в виде младенца, с Богоматерью, с ангелами т.п. В их лицах, особенно в глазах, мы видим выражение, или отражение знания более полного; не того, которое стремится к отдельным вещам, но того, которое обнимает взглядом величие идей, сущность мира и жизни; такое сознание реагирует также на действие воли. Однако, вместо того, чтобы приписывать ей основания (Motiv), как это делает обыденное сознание, воля действует как элемент успокаивающий (Quietiv), из которого проистекает совершенная покорность, создающая одновременно внутренний дух христианства и индийской мудрости: отречение и жертва любым желанием, подавление всякой воли, и, след., всей сущностью этого мира, и последнее – спасение (Мир, 1985, с. 273). Ассоциация с Сикстинской Мадонной вполне очевидна, даже если в данном контексте речь идет о более общих вещах, где акцент ставится на «абстрактном» представлении о святости и об ее способности открывать одновременно и глубину понимания «волевой» сущности реальности и спокойствия, достигаемого на пути ее подавления. В ходе таких рассуждений мы оказываемся в самой сердцевине этической проблематики четвертой книги «Мира как воли и представления». Замечательно, что четвертая книга заканчивается последующей отсылкой, наполненной особенным смыслом, к картинам Рафаэля и Корреджо, рассмотренным в том же духе. «… И теперь мы видим, на месте бесконечной борьбы стремлений, непрерывного перехода желания в страх, перехватывающей дыхание радости, на месте всегда неудовлетворенных и всегда возрождающихся ожиданий, превращающихся в жизненный сон человека в пронизанном волей существовании; теперь мы видим там - покой, более ценный, чем все сокровища разума, океан спокойствия, глубокую безмятежность души, непоколебимую уверенность и ясность, чей простой отблеск, который сияет в фигурах Рафаэля и Корреджо, является для нас более полным и более достоверным явлением Благой Вести: нет больше ни сознания, ни воли, ни смерти (Мир, 1985, с. 454) [8]. Но здесь, в самом конце книги, в ее последних строчках, высказывается еще одна значительная мысль: как дети боятся темноты, так мы, обычные люди, перед лицом идеи подавления воли, которое является также подавлением мира как такового, испытываем страх перед лицом «ничто», которое оказывается перед нами. «Так, следовательно, представляются жизнь и дела святых; если не непосредственно, так как такое редко встречается в нашем личном опыте, то, хотя бы, в образах, которые нам предлагает история искусства (и в особенности эта последняя, несущая на себе отпечаток абсолютной истины). Они являются для нас уникальным средством рассеивать мрачные образы «ничто»…» (там же).

Принимая во внимание фон, на котором Шопенгауэр рассматривает Рафаэля, посмотрим, насколько можно согласиться с оценкой работы Рафаэля со стороны движения Назареев – течения в немецкой живописи, современной ему, которое сделало возвращение к итальянской живописи до Рафаэля своим знаменем. На самом деле речь идет об освобождении Рафаэля от любого компонента драматичности, предназначенной стать чистой условностью на фоне религиозности, что Шопенгауэр подозревает в лицемерии. Когда он говорит о «поздних подражаниях» религиозному итальянскому искусству, то определенно намекает на Назареев (Nachlass, 1985, III, р. 162) [9]. И возможно, что когда, как и в прошлом случае, он говорит о немногочисленности традиционных иудео-христианских сюжетов, то он думает о представлении отдельных библейских сюжетов со стороны течения Назареев. Вот, кроме того, биографический анекдот, который показывает юного Шопенгауэра в действии в кафе Греко, перед лицом группы артистов, в эпоху, когда Назареи постоянно жили коммуной в Риме. Эпизод, который восходит к 1918-19 гг., так был рассказан Карлом Витте: «Однажды, в кафе Греко он (Шопенгауэр – И.Я.) говорил о благоприятных обстоятельствах античного искусства: Олимпийские боги давали артистам примеры физических воплощений, характеризующих различные индивидуальности. Один из группы артистов, мне кажется, это был скульптор Эбергард, возразил: «В качестве компенсации у нас есть двенадцать апостолов». Можно себе представить, какой ужас вызвал ответ Шопенгауэра: «Но Он убрался с глаз долой, вместе со своими двенадцатью филистерами из Иерусалима!» (Collogui, 1982, р.74). В отношении Назареев, Хюбшер отмечал: «В действительности, они познакомились в Риме с отдельными аспектами наследия Вакенродера, который им не нравился, и за которым они не признавали глубокого вклада в науку. То, что Назареи, эти «запоздалые монахи» Святого Исидора, выражали в хвастовстве своим «германством» и своим церковным католицизмом, было грубым недопониманием того единства искусства и самой жизни в античном искусстве, которое поддерживал Вакенродер, и которое было глубоко чуждо способу мышления Шопенгауэра. С его преклонением перед Гете и его симпатией к греческой классике, он был не только врагом христианско-германских гримас средневековья, рыцарства и готики, но также любой формы обскурантизма. «Обскурант это человек, который гасит свет, потому что его спутники могут его украсть» (Hübscher, Milano, 1990, p.46).

Естественно, авторы и картины, цитируемые в части третьей «Мира как воли и представления», посвященной живописи, а также в Дополнениях – не слишком многочисленны, особенно в чисто иллюстративном смысле. Мы ограничимся тем, что привлечем внимание к описанию, содержащемуся в § 46, которое сосредоточено на образе мраморной группы Лаокоона, и которое можно озаглавить «Почему Лаокоон не кричит?» Это, в действительности, главный тезис всего рассуждения. В истории вопроса можно выделить большую работу Лессинга, названную буквально «Лаокоон, или его ограничения в поэзии и в живописи» [10], отправной пункт которой представлен именно этим вопросом, предлагающим оттолкнуться от рассуждений Винкельмана.

Лаокоон, обвитый змеей, держащий губы слегка сомкнутыми, - действительно не кричит.

Теперь пора задать вопрос о причинах, заставивших скульптора найти именно такое воплощение ситуации, в которой любой человек закричал бы. Сам Шопенгауэр обращал внимание на мнения, существовавшие по поводу этой специфической проблемы в рамках дискуссии об эпохе античности. Были сформулированы три типа значимых объяснений, которые, возможно, могли объединиться вместе в «смешанном» объяснении. Вот объяснение однозначно натуралистическое и объективистское: Лаокоон определенно не может кричать, потому что это физически невозможно сделать в тот момент, когда его душит змея; далее, объяснение психологическое: Лаокоон желает продемонстрировать силу собственного духа, сумев не крикнуть в таких условиях, и, следовательно, скульптор здесь смог бы показать, таким образом, психологическую черту, свойственную Лаокоону: его «стоицизм», способность выносить страдания, со всеми смыслами, сопряженными с этим; и, наконец, объяснение эстетическое: крик, как любое неумеренное выражение чувства, противоречит самому принципу воплощения красоты, так что, выставляя это объяснение, художник показывает Лаокоона, который не кричит, со стороны точного выбора эстетико-выразительного порядка, на который ссылается классическая концепция искусства.

По этому вопросу Шопенгауэру есть что сказать – и он подчеркивает важность этого, как показывает факт возобновления его аргументации также в Дополнениях (глава XXХVI), где он, в особенности, считает нужным подчеркнуть оригинальность собственного ответа, по сравнению с Гете, давшего тенденциозно натуралистический ответ. Согласно Гете, Лаокоон не кричит, потому что он запечатлен именно в тот момент, когда его жалит змея: «яд проникает в брюшную полость, и крик становится невозможным» (Дополнения, 1986, II, с. 438). Однако, рассуждает Шопенгауэр, это может расцениваться только как поверхностное объяснение, оно вторично, и подчинено более давнему и глубокому объяснению. Лаокоон не кричит, потому что «выражение крика невозможно воплотить в рамках скульптуры» - так, как в живописи и в других видах изобразительного искусства. Ответ, следовательно, дается в эстетическом смысле, взятом не только с т.зр. идеала красоты, но и основных материалов, используемых в данном виде искусства, как материалов, предопределяющих его выразительные возможности. Для изобразительных искусств должна существовать исключительная возможность чувственного выражения преимущественно звукового факта.

«Сущность крика – поясняет Шопенгауэр – и т.об., также его действие на зрителя, полностью заключается в звуке, а не в разинутом рте… В изобразительных искусствах невозможно воспроизвести крик, следовательно, желание воспроизвести раскрытый рот является механическим средством для крика и не производит иного эффекта, кроме обезображивания целого и потери остатков выразительности… становясь зрелищем, всегда смешным, когда за усилием не следует никакого действия; как в истории про того шута, который, залепив рог задремавшего ночного сторожа воском, затем разбудил его криками «пожар!», и лопался от смеха при виде напрасных усилий бедняги выдуть хотя бы один звук из своего инструмента (Мир как воля и представление, 1985, с. 268).

На эффекте комического он настаивает также в Дополнении XXXVI, где он упоминает, в частности, «Избиение невинных» Гвидо Рени: «Закреплению моего решения этой проблемы, - почему Лаокоон не кричит, - служит также следующее. О неудаче эффекта при воспроизведении крика среди произведений пластических искусств, по существу немых, можно убедиться на примере картины Гвидо Рени, представляющей избиение невинных, которая находится в Академии Болоньи, в которой великий художник совершил ошибку, изобразив на ней разинутые в крике рты» (Дополнения, II, с. 438).

«Еще более явно это можно видеть в театральной пантомиме, в сцене, где изображаются кричащие люди: если мим хочет выразить крик, оставляя рот на некоторое разинутым, то за этим неминуемо последует смех публики, демонстрирующий нелепость происходящего» (там же).

По правде сказать, Шопенгауэр стремится ограничить свои рассуждения голосом, скорее, чем инструментальной музыкой. При исполнении музыки инструментом привлекается почти исключительно кисть и рука «и это должно восприниматься как характеристика персонажа: и, след., воспроизводится очень условно в живописи, к примеру, не нуждается в изображении какого-то насильственного движения тела и никакого искажения рта» (Мир, 1985, с. 269). Далее приводится также название подходящего примера «Исполнитель на скрипке», приписываемый Рафаэлю [11].

Между прочим, скрипач не изображен в процессе игры, но мы можем видеть его с одним лишь смычком в левой руке, и представляет собою чисто символическую фигуру. Приводя в ходе дискуссии эти примеры, Шопенгауэр, как видится, далек от представления о важности отношений между музыкой и живописью: вместе того, чтобы сблизить, он отдаляет музыку от живописи, может быть, для того, чтобы поставить акцент, как он делает в третьей книге, посвященной музыке, как кульминации его метафизики прекрасного.

Шопенгауэр не любил аллегорические картины. В пометке в Итальянской записной книжке (Taccuino, 2000, p.54, oss.52, cfr. anche l’oss.4) он приводит в пример фреску Лука Джордано, как произведение, показывающее «всю нищету аллегорической живописи». «Там представлена Наука в акте освобождения Интеллекта от пут невежества. Интеллект – это мускулистый мужчина, обвитый путами, которые, того и гляди, упадут; две нимфы протягивают ему: одна – зеркало, другая - огромное бумажное крыло; еще выше находится Наука со сферой в руке, восседающая на другой сфере. Рядом с нею Истина, в чем мать родила. Что могла бы сказать такая картина, без расшифровки ее иероглифов?» Следующее замечание находится в Дополнениях, XXXVI, II, с. 438 и относится к «Мадонне со Змеей» Караваджо:

«что можно было бы подумать об этом иероглифическом богословии, которое никогда не могло договориться относительно масти (цвета волос – И.Я.) женщины, которая должна раздавить голову змеи?» В «Мире как воле и представлении» (1985, с. 278-279) упоминались «Ночь» Корреджо, «Воля и гений славы» Карраччи и «Часы» Пуссена, как «прекраснейшие произведения, но определенно не в отношении их аллегорического значения». Речь идет о живописной манере, которая ссылается на следующее общее утверждение – в частности, на необходимость того, чтобы номинальное значение не было столь далеко от реального значения, и что живописное произведение воспроизводит скорее идеи, чем понятия. Невозможность расшифровать аллегорическую картину состоит как раз в том, что номинальное значение, или значение, которое нужно «присоединить» к картине, проистекает из источников, внешних по отношению к ней; преобладают же, в основном, те значения, которые могут быть сведены к тому, что можно увидеть на самой картине, и которые представляют то, что Шопенгауэр называет значение реальным (Мир, § 50). Например, в случае с «Мадонной со змеей» может быть уместным напомнить, кроме многого другого, тот факт, что «теологический вопрос, согласно которому две божественные ноги, Девы Марии и Иисуса, раздавливают змею, проистекает из буллы папы Пия V, провозгласившей каноническим правилом использование двух накладывающихся концов…» (Caravaggio, 1966, p.99, n.61) – как факт, представленный на картине.

«Любая вещь прекрасна»,- говорит в одном месте Шопенгауэр (Мир, 1985, § 41, р. 249), и это потому, что любая вещь может существовать сама по себе, независимо от инстанции воли; и, в то же самое время, что касается манифестации воли и ее объективации, любая вещь несет в себе «идею», которая становится таковой в эстетическом опыте. В голландской и фламандской живописи – согласно Шопенгауэру – присутствуют оба эти аспекта и их проблематика.

Прежде всего, заслуживает похвалы их способность представлять повседневную жизнь, сцены семейной жизни, лишенные «исторической» значимости, тем не менее, наделенные огромным внутренним смыслом, придающим бытийную наполненность изображению.

Историчность изображенного события привлекает, в свою очередь, лишь незначительное внимание к его бытийности. «Медвежью услугу оказывают превосходным голландским живописцам те, кто сводят их достоинства к чисто живописной технике, отрицая любую другую их ценность, потому что способ видения этих художников не выделяет только один класс объектов, как единственно значимый, а именно: события, взятые из истории и из Библии» (там же, § 48, р.270). Кроме того, Шопенгауэр подчеркивает точность и верность, с которыми изображается каждая вещь, со всеми подробностями и мелочами. Однако, это отнюдь не причисляет подражание природе, как таковое, к художественным достоинствам. Эта «объективность» изображения понимается Шопенгауэром как способность осуществить максимальное удаление от подготовленной для воспроизведения вещи: как от незаинтересованного созерцания ее, так и от очевидности присутствия всеобщего в каждом отдельном случае, что ясно выражено им: «Тот, кто обладает, хотя бы в некоторой мере, эстетическим чувством, не может без волнения рассматривать фламандские полотна, с которых их глазам предстает воплощение умиротворенного духа, спокойного, свободного от воли, которая воодушевляла художника, и которая была необходима для воспроизведения предметов столь незначительных в такой объективной манере, чтобы всматриваться в них с такой тщательностью, и чтобы воспроизводить, наконец, так интуитивно с такой ученической верностью…» (Мир, 1985, § 38, р. 236). Но что сказать о картинах, на которых изображены накрытые столы и всевозможная снедь? Действительно, многочисленные замечания, сделанные Шопенгауэром, показывают, насколько небезразлично содержание картины, и, в особенности, как некоторые сюжеты способствуют ослаблению активного интереса к объекту, а другие, наоборот, препятствуют этому, или, даже, напротив, пробуждают жизненный инстинкт и желание.

Обратимся теперь к рассмотрению феномена возбуждающего, примером которого могут служить уже упоминавшиеся фламандцы, – но уже не из-за их интерьеров и пейзажей, – но теперь, благодаря изображенным ими огромным блюдам с едой. Перейдем теперь, – замечает Шопенгауэр – к фруктам, которые можно рассматривать, как последнее превращение цветов, и поэтому еще как преимущественно визуальные объекты.

Однако, эта терпимость не должна широко распространяться на «пищу, уже красиво сервированную на столе, такую, как устрицы, сельди, морские раки, булочки с маслом, пиво, вино и т.п.». И тот факт, что такие вещи изображаются с величайшей объективностью, даже с «поразительной имитацией существующего», делают изображение еще более возбуждающим. Все, что мы видим, просто возбуждает аппетит!» (Мир, 1985, § 40, р. 247). Кантианская полемика против приятного, как противоположности прекрасному, кажется, возрождается, причем буквально, в полемике Шопенгауэра против гастрономического искусства. Однако, даже в этой маленькой детали чувствуется вес всей метафизики Шопенгауэра, и, следовательно, отношение картины к идее достаточно далеко от кантовского. Рядом с пищей, в качестве демонстративно антихудожественного объекта (и независимо от соображений, относящихся к голландской и фламандской живописи), мы находим обнаженную натуру – не классическую, в которой изображение одухотворено «чисто объективным духом, наполненным идеальной красотой», уточняет Шопенгауэр,: но полураздетые фигуры, в соблазнительных позах, которые могут пробудить наш сексуальный голод, как ранее наш пищевой голод (там же). Нет сомнения, что в этом второстепенном замечании относительно возбуждения и его представления в искусстве уже можно уловить более, чем возобновление кантианских тем, а именно: некое предвкушение определенного рода анафемы телесности, которая представляет один из грандиозных центров притяжения, которыми завершается, в последней книге «Мира», метафизика, которая открывалась утверждением той же самой телесности, как главного проявления метафизического принципа самой реальности.

От образов, упоминавшихся Шопенгауэром, мы теперь перейдем к образам, которые мы процитируем для Шопенгауэра. Если осознавать границы такого предприятия, то риск и недоразумения, с ним связанные, могут быть сведены к минимуму, и в результате может получиться не только дать образы для мысли, но также указать на более широкий контекст, представив его, прямым и простым образом, в историческом горизонте.

Перейдем к образам цветов. Речь пойдет о нескольких прекрасных амариллисах, цветущих в моем саду.

Наверное, нет в мире цветка, который проявлял бы такую взрывную сексуальность - от момента первоначального роста, когда стебель поднимается все выше, до того момента, когда он распускается, как пылающая бездна:

На фоне этого цветка, столь непристойного, приходят на память строки, в которых Шопенгауэр говорит о простодушии природы:

«Хотелось бы, между делом, отметить простодушие, с которым растение, посредством простой формы, проявляет и выражает свой характер, свою природу, или свою волю; именно поэтому физиономии растений пробуждают живой интерес. Животное, наоборот, поскольку оно сознает свое существование, требует изучения своих поступков и нравов; наконец, человек постигается наиболее глубоко и, кроме того, сам должен быть субъектом исследования, потому что разум, которому он стольким обязан, нельзя симулировать.… В растении воля обнаруживается полностью, но не столь интенсивно, а как чистое стремление к жизни, без конца, без смысла. Растение предъявляет все свое бытие с первого взгляда: его невинность не страдает оттого, что органы размножения, помещенные у животных в более укромные места, можно свободно обозревать отовсюду» (Мир, 1985, § 28, р. 195).

Такого рода рассуждения тесно связаны с темой красоты природы и ее внутренней гармонии. То, что радостно возвращает взгляд к созерцанию прекрасного пейзажа, - это его неразрушимая гармония, его разнообразие и многообразие, остающееся в глубочайшем единстве. Предоставленная своему свободному развитию, не тронутая рукой человека, природа является в своей наиболее завершенной красоте: «она показывает с наибольшей очевидностью объективацию воли в жизни, еще лишенной сознания, чем объясняется ее величайшая наивность…» (Дополнения, II, XXXIII, с. 418). На фоне этой идеи гармоничности уже намечается связь с музыкой.

От этих рассуждений мы можем перейти без замедления к amaryllis formosissima (амариллис пышнейший) (1808) Филиппа Отто Рунге (1777-1810) [12]:

Рунге будет близок Шопенгауэру, прежде всего своими связями с Гете и общими с ним интересами к теории цвета [13]. Однако, существуют причины для установления более существенных связей. В центре живописных размышлений Рунге, проникнутых элементами утопизма, находится идея возобновления живописи «пейзажа», который должен стать эффективным средством изображения не только внешнего мира, но также внутренней жизни. В то же время у него получают яркое выражение темы человеческой жизни, включенной в жизнь природы, понятой как возрастание и развитие. В амариллисах Рунге объектом интереса является не только цветок, но также клубень, из которого цветок получает свое питание. Питание и сексуальность в цветке – одно и то же. Представление клубня подчеркивает, таким образом, что не одна форма имеет значение, но и то, как она вырастает, возникая из темных глубин. Все это привлекало не только Гете, но и Шопенгауэра. Замечание Йорге Трагер (Jörge Träger) об этой картине настолько шопенгауэровское, что кажется, будто он знал о приведенном выше высказывании философа, хотя, возможно, это и не так: «Вся форма растения кажется сформированной снизу доверху одной автономной волей. А также, в этом изображении присутствуют такие физиономические черты, которыми искусство Рунге наделяет только живые существа. Амариллисы становятся видимым воплощением своей невидимой сущности» (Träger, 1977, p. 396).

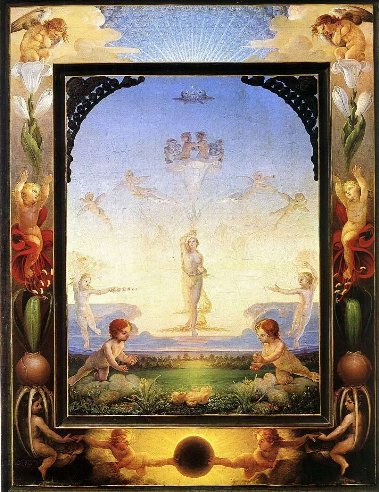

Пейзаж, изображенный Рунге, преисполнен символизма. Цветы и младенцы составляют единое целое. На картине, названной «Утро» (1808), везде, есть цветы, появляются дети, как непосредственные эманации цветов; как если бы распустившийся цветок означал рождение ребенка.

Младенец в центре это образ рождающейся жизни на ковре из цветов – и он изображен таким образом, что мы можем также в отношении этого «духа земли» (De Paz, 1991, p.88) говорить о божественном младенце.

Здесь, конечно, тоже не избежать присутствия амариллисов, расположенных по краям, и младенец не только рождается из цветка, но также заключен между корнями, протянувшимися от клубня в глубину земли – изображение круговращения и вечности жизни [14]:

Младенцы, распускающиеся, как цветы, и из цветов в Отдыхе во время бегства (1805) напоминают, напротив, о другом отношении, важном как для Рунге, так и для Шопенгауэра,- отношении между природой и музыкой:

Особенно важно для нас дерево, стоящее справа, символически подчеркивающее идею райской гармонии, идею рая, где природа раскрывает всю свою красоту – земного рая, следовательно. Тема гармонии со скрытой ссылкой на музыку связана с ангелом, играющим на арфе:

Оба ангела составляют единую плоть с деревом, они являются частью дерева:

Можно спросить, проясняет ли это изображение что-либо, относящееся к шопенгауэровской тематике. Как мы уже сказали, Шопенгауэр далек от проблемы возможной внутренней музыкальности живописи, которая, напротив, является одной из главных тем для Рунге. Другое дело, тема красоты природы и ее гармонии. На эту тему Шопенгауэр недвусмысленно высказывается во многих местах. Выражение «прекрасная природа» у него постоянно повторяется, являясь чертой его стиля. Анализ глубины музыкальной тематики показывает, насколько гармоничность природы должна быть совершенной в музыкальном смысле [15]. Этот аспект настолько же высоко оценивается в данном контексте, насколько он занимает подчиненное положение, в интерпретации Шопенгауэра, по отношению к другой теме, также живо представленной в его философии, теме внутреннего драматического конфликта в связи с темой «воли».

Иногда в описании Шопенгауэра показывается пейзаж. «При виде гор, которые внезапно возникают перед нами, так легко достигается серьезное, а также возвышенное расположение духа, что, быть может, частично зависит от того факта, что форма гор, а также очертания их цепи – это единственная долговечная линия пейзажа, т.к., горы, по большей части, сопротивляются разрушению, которое быстро настигает все остальное, особенно нашу собственную преходящую сущность. Не то чтобы вид гор становится для нас полностью осознанным, но присутствует некое смутное чувство, наподобие basso continuo (непрерывного басового аккомпанемента – И.Я.), в состоянии нашей души» (Дополнения, 1986, II, XXXIII, с.417).

Несколькими чертами Шопенгауэр рисует горный пейзаж: в нем нет места уютным уголкам с деревом, потоком, заливом и лугом с пасущимися овцами. Напротив, гора возникает во всем своем величии, освобожденная от всех случайностей, видимая в профиль скалистой, суровой и стихийной. Этот пейзаж предстает, кроме того, в своей «символической ценности» – используя нашу терминологию: мысль движется по направлению к вневременному и вечному. На фоне представленной таким образом горы, человеческая фигура, напротив, кажется крошечной и эфемерной, чем-то, что проходит и растворяется. В пейзаже просматривается, т.об., «направление мысли» – «символическая» ценность.

Возможно, такое направление, в свою очередь, могло бы служить комментарием к картине, названной Исполиновы горы Фридриха (1774-1840) [16]:

Горы расположены, как будто охваченные взглядом сверху, как если бы мы поднялись очень высоко и с этой точки смотрели вокруг. Оттуда наш взгляд простирается далеко: чередующиеся вершины горы, которые нам видны, исчезают в бесконечности. Также и наша воображаемая оценка должна быть до определенного момента сходной, но только до определенного момента! Но только что отдав себе отчет в этом сравнении, мы более не можем настаивать на этом сходстве. Рассмотрим картину, названную Утро в Исполиновых горах (1810/11):

На этой картине есть нечто большее,– а именно, крест на вершине горного пика, возле которого копошатся две фигуры, один человек, который карабкается, с трудом цепляясь руками, и другой, который уже поставил ногу на вершину и помогает тому сделать последний шаг.

Последний шаг: вот где ключ для понимания горного пейзажа. Гора, а именно, отдаленная гора, чей силуэт виднеется сквозь туман, символизирует трансцендентное начало, которое для христианина Фридриха означает внеземной мир, божественный мир, к которому человек стремится, как к своему предназначению после смерти, и которого он достигнет, веря в Христа. Так что, крест на вершине утеса это вовсе не просто деталь пейзажа, как любая другая, а две фигурки, наконец, взобравшиеся наверх, – менее всего похожи на отважных экскурсантов, как это могло бы показаться; как и сам крест мог бы показаться ничем иным, как одним из многих таких крестов, разбросанных в наших горах.

Последний шаг – это роковой шаг, шаг умирающего. И фигура человека, помогающего путнику подняться, может быть ангелом смерти…

Пейзаж Фридриха следует рассматривать как реальный пейзаж, и, в то же время, как изображение скрытого смысла, субъективных чувств – и среди них у Фридриха – опыт смерти, рассмотренный с точки зрения христианской религии, – постоянно присутствует.

Если мы должны описать «реальное значение» (согласно терминологии Шопенгауэра) этого знаменитого полотна, названного Наблюдатель, стоящий над морем тумана (1818),

то мы можем сказать, что на нем изображен человек, взобравшийся на другую вершину, он смотрит на горный пейзаж под собою, целое море тумана, сквозь который проглядывают силуэты еще более высоких гор. Тем не менее, такое описание неудовлетворительно, - оно не соответствует тому впечатлению, которое производит эта картина, с точки зрения присутствующей в ней тревоги и беспокойства.

Человек, между тем, стоит, повернувшись спиной. Это является необычным обстоятельством в истории живописи, когда человек изображенный на картине, стоит в ее центре, как единственное действующее лицо. То, что он стоит, отвернувшись, означает, прежде всего, что он прячет лицо. Если мы входим в комнату и видим человека, стоящего спиной, то, прежде всего мы хотим видеть его лицо, и пока это не произойдет, мы испытываем смутное беспокойство. С другой стороны, на картине это обстоятельство находит вполне естественное объяснение. Человек на картине рассматривает пейзаж, и поэтому находится, по сравнению с нами, в той же позиции, когда мы стоим, рассматривая полотно. На самом деле, мы вынуждены полностью идентифицировать себя с этой фигурой без лица. На картине человеческая фигура выглядит монументально – это специально подчеркнуто. Можно было бы добавить – она напоминает надгробный памятник. В действительности, мы видим перед собой изображение смерти: стирание лица – это, прежде всего, работа смерти. Человек известен под именем «Wanderer», скиталец. А Wanderung – скитания, путешествие для Фридриха, и вообще в романтизме, это синоним жизни. Скиталец теперь сделал последний шаг, он достиг вершины горы – дальше ничего нет, продолжать путешествие некуда; перед ним море тумана. Естественно, мы можем также заметить, что божественное начало находится там внизу, в очертаниях отделанной горы: «У Фридриха отдаленный город, недосягаемые горы, морской горизонт, бесконечное пространство, освещенное луной, но, прежде всего, небо, затопленное светом и цветом, - это все символы королевства мечты, жизни после смерти и вечного покоя» (De Paz, 1991, p. 97) [17]

Сейчас речь не идет о ссылках на трансценденцию с акцентами в христианском духе, присутствующими у Фридриха, и уводящими далеко от шопенгауэровского контекста, но это, прежде всего, способ приблизиться к теме смерти. В двух словах: у Фридриха нет идеи круговращения и существования неподвижного бытия, как вполне реального, через которое протекает время, - следовательно, нет и тех связей, которые устанавливает Шопенгауэр между этим протеканием и миром чистой видимости. На картинах Фридриха время, как время жизни, - это тропинка, которой суждено оборваться: там, где начинается «море тумана», через которое видно «другое измерение».

То же самое в случае картины Женщина, созерцающая закат (1818) [18]

человеческая фигура доминирует и появляется со спины: тропинка здесь обрывается. И заходящему солнцу мы можем приписать то же значение, которое приписывает ему Фридрих, в отношению к другому полотну (Крест в горах, Cfr. De Paz, 1986, p.51), - значение «образа предвечного отца, который все животворит». А также характерно, что эти две фигуры – Скиталец и женщина – изображены крупно, в то время, как в других случаях, когда человек сравнивается с пейзажем у Фридриха не в отношении созерцательности, но, будучи занят заботами повседневной жизни, он изображается крошечным, в сравнении со всем остальным. Когда возникает тема смерти, все, что превозносится, это лишь мгновение, связанное с индивидуальностью и уникальностью личности.

Другой важный пример – это картина, называющаяся Мужчина и женщина, созерцающие луну (1830-35).

В действительности, мы должны, конечно, видеть на картине, прежде всего то, что объявлено в названии, – но потом мы можем столкнуться со многим другим, что мы можем ожидать увидеть после наших предыдущих комментариев, зафиксировав уже ясно обозначенные символы. В этом случае также персонажи, изображенные на картине, стоят спиной, и находятся на тропинке, которая никуда не ведет и обрывается в темную пропасть, на краю которой цепляется, готовый сорваться вниз, мертвый дуб, чьи корни частично поднимаются над землей. По другую сторону тропинки, переплетенные ветви высохшего дерева служат предсказанием того, что вскоре мертвый дуб сорвется вниз. Но очень далеко, там внизу, видна ясная луна, - как считают некоторые, истинное и верное изображение Христа. Жизнь, смерть, искупление – и тем более, согласно определенности религиозной веры, - таким становится сюжет картины, которая, казалось бы, повествует о безмолвной беседе любовников в ясном свете луны (и о которой она также говорит!) [19]

Тема смерти у Шопенгауэра рассматривается совершенно по-другому. Повседневное отношение к смерти присутствует, как путеводная нить, богатая смысловой наполненностью. Это отношение колеблется между беспечностью и ужасом. Этим состояниям Шопенгауэр приписывает значительность психолого-метафизического объяснения. Смерть нависает над каждым индивидуумом, как событие, которое может произойти в любой момент, более или менее внезапно, более или менее случайно. Ведь любой, по мере возможности, живет радостно, «как если бы смерти не существовало» (Мир, 1985, с. 324). Но как только приходится встретиться со смертью лицом к лицу, или, хотя бы, представить себе эту жуткую встречу, эту беспечность сменяет страх смерти: индивидуум ищет любой возможности избежать ее. Конечно, Шопенгауэр не тал бы связывать беспечность с ужасом, т.к. первая может служить способом реагирования и устранения этого постоянно нависающего ужаса, след., между ними двумя можно было бы установить чисто психологическую связь; также неприемлемо и рациональное объяснение, как если бы беспечность являлась результатом размышления, неотделимого от трагичности смерти. Речь идет, скорее, о том, чтобы раскрыть метафизические корни этих чувств, которые отсылают нас к сущности реальности, каковой является воля, и, в то же время, призывают к преодолению эмпирико-феноменального момента. В ужасе перед лицом смерти мы слышим все тот же голос природы, воспринимаемый как конкретизация воли, которая является, преимущественно, волей к жизни. Именно это чувство утверждает, что «все наше бытие не что иное, как воля к жизни, которая, в свою очередь, ценится, как высшее благо, к несчастью, краткое и преходящее» (Дополнения, II, XLI, с. 482). И так как воля вовсе не распределена и не разделена между индивидуумами, но представлена во всей своей тотальности в каждом из них, то теперь понятно, что страх смерти это ужас, который демонстрирует метафизическое начало перед лицом идеи собственного уничтожения. «На языке природы смерть означает уничтожение» (там же, с. 481). И, следует отметить, что уничтожение означает, прежде всего, уничтожение тела, которое является «мгновенной объективацией воли». И даже легкомыслие, это, по сути, легкомыслие природы: смерть, говорит Шопенгауэр, - «рассеивает иллюзию, которая отделяет индивидуальное сознание от универсального» (Мир, 1985, с. 324), воссоединяя мою жизнь с тотальностью жизни мира. И теперь мы действительно можем быть легкомысленными по отношению к смерти, в самом глубоком смысле, который проистекает из полного понимания неуничтожимости настоящего, что означает также неуничтожимость жизни. Настоящее сравнимо с «вечным полуднем, за которым никогда не последует вечер, или с настоящим солнцем, которое пылает непрерывно, хотя и кажется скрывшимся на груди ночи» (Мир, 1985, с. 324). Со дна которого с неизбежностью возникает мысль о неизъяснимом. Но эта мысль должна осуществляться посредством идеи о воссоединении с тотальностью, от которой индивидуальность отколота, чтобы слиться с мировым вихрем, который является лишь видимостью. В этой тотальности смерть, не менее, чем рождение, является внутренним изменением жизни, она принадлежит бессмертной жизни природы (Мир, 1985, § 54, с. 317). Эта витальность природы являет в телесном цикле свою элементарную модель: в ней происходит возникновение и уничтожение материи и, посредством возникновения и уничтожения, поколения продолжают существование жизненной субстанции. Подобным образом, в развитии растения листья и цветы, гниющие на земле, становятся удобрением для него. У Рунге в изображении амариллисов ребенок, родившийся из цветка, питается мертвым младенцем, запутавшимся среди его корней. «Свежее существование» каждого «оплачено старением и смертью другого, погибшего, но продолжающегося в виде неразрушимого семени, из которого рождается новое бытие: все во всем» (Дополнения, 1986, II, XLI, с. 521).

То, чего недостает Фридриху, как мы уже сказали, так это, прежде всего, выражения идеи цикличности; вследствие этого, тематика смерти представлена у него в совершенно ином свете.

Следует, тем не менее, спросить, независимо от намерений Фридриха, и даже от самого творческого процесса создания подобных образов, - будет ли представление этих символов в подобной последовательности действительно необходимым. На самом деле, элемент судьбы, рока необходим для того, чтобы поддерживать в пейзаже его настроение. Следуя установленным связям, от этих символов мы должны перейти к воображаемым значениям – темная бездна, тропинка, ведущая к пропасти, падающий дуб, мертвое дерево – поддерживают воображаемое направление в мрачные области, и, возможно, заставляют всматриваться в образ преходящей жизни сквозь ресницы смерти; однако, мы вовсе не обязаны заменить Христом эту луну, там внизу. Может быть, мы можем увидеть в ней свет в ночи, пребывающий в вечном возвращении. И, таким образом, даже в картине созерцания заката, скорее, чем видение Предвечного Отца, мы можем увидеть подсказанную нам идею незакатности самой жизни – быть может, вспомнить высказывание Шопенгауэра, согласно которому не имеет смысла даже солнцу жаловаться на собственный закат: «Человек, который опасается уничтожения себя самого в смерти, похож на того, кто вообразил бы, что солнце на закате должно восклицать, стеная: «Увы! Спускаюсь в вечную ночь!» (Mondo, 1985, p. 222). Речь могла бы идти, скорее, об искажении, начиная с того, что одно дело, когда мы воспринимаем смерть, как воссоединение индивидуального существования со всеобщим; и совсем другое, когда смерть воспринимается, как порог перед входом в сферу Божественной трансцендентности. Тем не менее, можно утверждать, что пейзажи Фридриха можно рассматривать, как таковые, не обращаясь к аллегорическим толкованиям, несмотря на их явный символический характер, так что ослабление явной символической выразительности является вполне допустимой, и, наконец, даже необходимой для восприятия картины.

Допуская возможность такого толкования, можно вновь взглянуть на упомянутые картины уже под другим углом зрения. Можно сделать акцент на том, что персонаж, стоящий к нам спиной, рассматривает пейзаж – взгляд на пейзаж, это одна из главных тем в рассматриваемых картинах. Это обстоятельство можно интерпретировать таким образом: «это процесс видения, символизирующий, быть может, в свою очередь, иное видение, лежащее в основе процесса представления, следовательно, перехода через человеческие рассудок, мысль, язык» (Pegoraro, 1994, p. 48). Однако, в отличие от этого, изображение взгляда на пейзаж может служить символом идеи представления эстетического наслаждения, который от природы, которую созерцает персонаж внутри картины, переходит в представление природы, созерцаемой зрителем, находящимся вне картины. В то же время, атмосфера сосредоточенности и воображаемые направления, куда устремлены взгляды на картинах (за пределы возможного символического выражения, чьи объекты, в свою очередь, находятся за пределами восприятия), придают этому взгляду познавательно-разоблачительный смысл, как если бы взгляд схватывал в пейзаже совокупность значений, придающих смысл существованию. Речь идет о размышлении, которое имплицитно включает в себя созерцание.

Та же самая двойственность присутствует у Шопенгауэра. С одной стороны, он продолжает и переформулирует, в терминах собственной концепции, философскую кантианскую идею незаинтересованного созерцания, в отношении эстетического подхода. Произведение искусства не призвано возбуждать нашу эмоциональную жизнь, провоцировать чувства, вызывать в нас «сопереживание» в привычном смысле этого слова. Напротив, согласно Шопенгауэру, это не столько становление чувственности, сколько знак эстетического опыта, даже эстетического наслаждения (ästhetische Wohlgefallen, Мир, 1985, § 37, с. 278). Оно начинается тогда, когда останавливается колесо жизни, к которому мы все так привязаны, когда Данаиды смогут, наконец, перестать черпать воду кувшинами, лишенными дна, когда Тантал, приговоренный к тому, чтобы вечно разрываться между голодом и жаждой, получит временную передышку от своих мук; - как это описано в мифах, создающих образ бесконечного и томительного движения воли. Эстетическое наслаждение – которое, впрочем, может вызываться не только произведениями искусства, но также явлениями природы – зарождается в момент, когда это движение приостанавливается, и взгляд задерживается в созерцании, в котором нет больше места повседневным заботам. В этом созерцании является благая весть о возможности обретения такой формы познания, которая способна остановить навечно прекрасное мгновение. Оно требует от нас полного и окончательного освобождения от интересов воли, чтобы вывести на первый план чисто познавательную субъективность, которую «Я» воли ищет, чтобы отойти на задний план, ради осуществления интуитивного превращения «покрывала Майи», которое упрочивает преодоление воли, переходя из эстетического измерения в этическое.

Однако, необходимо отметить еще одно важное отличие. Это сама природа, более того, «преизбыточная красота природы», которая помогает осуществить, с точки зрения субъективности, это освобождение от власти объектов, от любого практического их значения, связанного с нашими потребностями и желаниями, что является условием принятия рефлективного измерения бытия. «Любое объективное расположение духа поддерживается и облегчается объектами, которые предлагает нам извне преизбыточная красота природы, призывающей нас к созерцанию. Однажды попав в поле нашего зрения, прекрасная природа почти всегда может, хотя бы на одно мгновение, вырвать нас из плена субъективности, из рабства у воли, и перенести нас в состояние чистого созерцания. Достаточно одного свободного взгляда, брошенного на природу, чтобы оживить, приободрить и утешить того, кто мечется, терзаемый страстями, необходимостью и чувством вины: буря страстей, порывы желаний и приступы страха,- в один миг все мучения, насылаемые волей, стихают, как по волшебству» (Мир, 1985, § 38, с. 236). Этот элемент объективности, так настойчиво подчеркиваемый Шопенгауэром, не находит никакого соответствия у Фридриха. Для художника важнее всего субъективность выраженного чувства: природа, говорит он, «это уникальная абсолютная модель и пребудет таковой в вечности» (Фридрих, 1989, с.78); однако, голос природы художник слышит внутри себя самого (там же), так что он «не должен изображать только то, что находится перед ним, но так же то, что он видит в себе» (там же, с.81). В то же время Шопенгауэр акцентирует, прежде всего, способность к объективизации, побуждающую схватывать «идею» объекта, способность, имеющую сходство с даром гениальности. В этом смысле, прекрасные формы, в которые облачается природное царство, определенно проявляют свое очарование. Эти формы, которые - как утверждает Шопенгауэр во впечатляющем фрагменте - стремятся к воплощению, как если бы они, лишенные возможности самосознания, в качестве некоторого таинственного возмещения, ощущали «необходимость в постороннем, понимающем субъекте, чтобы решиться перейти из мира слепой воли в мир представления, и, таким образом, осуществить этот переход, чтобы достичь, хотя бы и таким опосредованным образом, то, что не является для них непосредственной данностью» (Мир, § 39, с. 240). Любитель естествознания не сможет не остановиться, рассматривая переплетения тончайших прожилок на листке, или прихотливые изгибы стволов и стеблей, или разнообразие цветочных венчиков, или трепет крыльев бабочки, без того, чтобы не подумать о том, что есть, все-таки, какой-то глубинный замысел, скрывающийся за тем, что явлено нам в созерцании.

На полотнах Фридриха затруднительно будет обнаружить хотя бы слабый след «преизбыточной красоты» природы, пронизанной солнечным светом. Попытаемся проследить иные направления в его живописи, чтобы вычленить в его творчестве шопенгауэровскую проблематику возвышенного и прекрасного. Согласно Шопенгауэру, чувство прекрасного характеризуется тем, что отношение чистого созерцания, достигнутое в жестком столкновении с волей, сохраняет в себе, тем не менее, ее следы. В нем сохраняется воспоминание о воле. Прекрасным примером применения концепта прекрасного станет описание, которое в равной степени можно считать как описанием пейзажа, так и картиной пейзажа. Речь пойдет о зимнем пейзаже – на нем видны снежинки, падающие на землю и окоченевшие от холода ветки кустарника – но в то же время лучи солнца пробиваются из-за скал, освещая окрестности. Шопенгауэр пишет: «От прекрасного исходит легчайшее дуновение возвышенного, проявляющегося в скрытой форме» (Мир, 1985, § 39, с. 242). Каков же смысл этого комментария? В действительности, чтобы прояснить его значение, мы должны отметить двойственность этого смысла, в отношении темы воли и представления, в отношении света, заливающего окрестности. Поскольку свет связан со зрением, с созерцанием, то он связан с чистым представлением. Однако, так как свет имеет солнечное, т.е. связанное с теплом, происхождение, то он, следовательно, ассоциируется также с плодородием и с самой жизнью. Существует определенная связь между теплом и волей, которая может стать собственной противоположностью: свет, льющийся на пейзаж, не согревает его, и эта враждебность интересов воли отражается в пейзаже. Именно в силу вышесказанного о скрытой связи воли и представления, требуется большое усилие для того, чтобы достигнуть состояния чистого созерцания. Начиная со случая, вроде описанного выше, где чувство возвышенного едва ощутимо, далее последуют воображаемые ситуации, в которых этот конфликт развивается по нарастающей, и чувство возвышенного начинает доминировать. Важно отметить, что Шопенгауэр рассматривал пейзажи, в которых преобладала безграничная и неопределенная пространственность: «Перенесемся в безлюдную местность; бесконечный горизонт, безоблачное небо; заросли и деревья тают в неподвижном воздухе; ни животных, ни людей, ни текущих вод, и повсюду всепоглощающее молчание». В подобных случаях – отмечает Шопенгауэр – природа приглашает нас погрузиться в состояние сосредоточенности и созерцания, именно потому что в ней нет ничего, что смогло бы удовлетворить притязания воли. Однако, неудовлетворенная воля никуда не исчезает, она беспокоит нас и с ожесточением выступает против достижения нами желанного состояния созерцания. Так, в оголенном скалистом зимнем пейзаже «воля пробуждает чувство беспокойства, вызванное отсутствием растительности, необходимой для нашего существования. Пустынная местность выглядит безнадежно, усиливая трагическое ощущение, и делая невозможным достижение состояния чистого созерцания, без того, чтобы противопоставить его интересам воли. И пока мы находим в себе силы оставаться в таком состоянии, чувство возвышенного преобладает в нас» (Мир, 1985, § 39, с. 243). В пейзажах, описанных Шопенгауэром для того, чтобы проиллюстрировать тематику возвышенного, не достает «природы в состоянии бури и волнения: слабый и тусклый свет, пробивающийся сквозь мрачные и зловещие тучи; голые, грозные и отвесные скалы, скрывающие горизонт; бурно пенящиеся стремительные потоки….» (там же, с. 243). Или же: «зрелище моря, охваченного бурным волнением, когда чудовищные валы взмывают ввысь и обрушиваются с головокружительной высоты, с гневом разбиваясь о скалы, высящиеся на побережье, и швыряя в небо клочья пены; ураган завывает, море рокочет; молнии пронзают воздух, раздирая черные тучи, и раскаты грома перекрывают рев бури и моря» (там же, с. 244).

Всё обстоит совершенно иначе в следующем, последнем описании, где тема бесконечности и одиночества – ассоциирующаяся с пристальным взглядом в пустоту – может быть представлена в пейзажах, подобных «Монаху на берегу моря» (1808-1810):

«В противопоставлении крошечной человеческой фигурки и беспредельного морского пространства отражена своеобразная диалектика противоположностей, характерная для уединенного и скрытого переживания возвышенного». «Все элементы пейзажа способствуют его восприятию в качестве монолога, превращая его в символ бесконечного и последнего одиночества, усиливая чувство заброшенности, в состоянии которого человек не стремится уже ни к самоутверждению по отношению к природе, ни к саморазвитию, но, напротив, останавливается и застывает в позе пассивного наблюдателя на краю стихии» (De Paz, 1991, pp. 104-105). «Истинная тема картины – это пустота: человеческая фигура, изображенная на ней, ничтожно мала, почти неразличима… Отсутствие предметов, которые привлекали бы внимание и выстраивали пейзаж, переходя от первого плана к фону, приводит к тому, что зритель ощущает головокружительное падение в пустоту, в пространство, откуда нет возврата, погружение в лабиринт, гладкий и плоский, как зеркало» (Pegoraro, 1994, p. 29).

Таково «Ледяное море» (1824) – впечатляющее отражение могущественной и, в то же время, лишенной жизни природы.

«Море у Фридриха всегда запечатлено в пограничном состоянии перехода из покоя в беспокойство. Здесь нет еще ни признаков бури, ни ликующей игры волн, увлекающих в свои водовороты тонущие корабли… Когда Фридрих хочет изобразить кораблекрушение, он представляет нашему взгляду зрелище холодной неподвижности, море, застывшее во льдах, и сообщает нам в названии картины, что погибший корабль носил имя «Надежда» (Pegoraro, 1994, p. 31).

«Томик Шопенгауэра вместе с репродукцией «Острова мертвых» Бёклина всегда можно было встретить в домах представителей крупной буржуазии конца века, и этот факт можно было бы рассматривать как признак психологической нестабильности у большинства людей, а также как указание на сложность отношения индивидуума к жизни и смерти, становлению и упадку, настоящему и прошлому, истории и мифу» (G. Pochat, в Немецко-Римское, 1988, p. 20). Этого наблюдения самого по себе было бы достаточно для того, чтобы включить в нашу экспозицию знаменитое полотно Бёклина (1827-1901) в одном из его вариантов [20]:

Версия 1886

Эта картина Бёклина и «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, очевидно, воспринимались, как произведения, проникнутые одной и той же атмосферой, одним и тем же настроением. Однако, возможно ли найти подтверждение этому смутному ощущению их сходства? По поводу Бёклина возникает не меньше проблем, чем мы ранее обнаружили по поводу Фридриха. Кроме того, надо иметь в виду, что, во времена Бёклина, Шопенгауэр был не просто известнейшим из философов, оказывавшим значительное влияние на самые разные области культуры, но сама его популярность, несомненно, возрастала, благодаря «пессимизму», через призму которого воспринималась и, до некоторой степени, искажалась сама «тональность» его философии. В любом случае, было нечто в этой картине Бёклина, как и во многих других его полотнах, что сближало их с шопенгауэровской тематикой: в то время как пейзаж Фридриха воспринимался, прежде всего, в качестве «представления реальности», которое, при внимательном рассмотрении, оказывалось наполненным символическими, но вполне постигаемыми значениями, идея реальности, как представления, развиваемая Шопенгауэром в рамках темы «жизнь есть сон», у Бёклина принимала какую-то сновидческую окраску и в принципе воспринималась как загадка. Загадка связана и с самим «Островом мертвых» [21]. Эта картина построена на контрастах: неподвижное море и грозовое небо; мертвец, стоящий в своем саване в лодке, приближающейся к острову [22], и не имеющий, как кажется, ничего общего с потусторонним миром, даже не в смысле царства, где мертвые влачат некое подобие призрачного, зачаточного существования, как это представляли себе древние. «Остров мертвых» куда больше напоминает остров гробниц, кладбище, куда направляется усопший, чтобы обрести там последнее упокоение. В то же самое время, посередине острова возвышаются стройные кипарисы, деревья, которые было принято сажать на кладбищах, прежде всего, поскольку их вечная зелень свидетельствовала о жизни вечной и бессмертии души. Возможно, именно эта последняя деталь позволяет связать картину Бёклина с Шопенгауэром. Не смерть, но жизнь является центральной темой его философии. И, может быть, именно в этих кипарисах заключен истинный смысл «Острова мертвых», в то время как напротив них громоздятся сумрачные скалы, нависающие над кипарисами и придающие острову характер стесненности, ограниченности, закрытости и духоты: всё это не столько воплощает представление о смерти, сколько о жизни, зажатой и задыхающейся в тисках смерти.

Смерть, тесно прижавшаяся к жизни, как никогда ярко представлена на его автопортрете 1872 г. (Автопортрет со смертью, играющей на скрипке). Фигура смерти буквально маячит за спиной художника.

На мой взгляд, то, что позволяет нам проникнуть в истинный смысл картины, это выражение лица художника, а именно, его взгляд, кажущийся, прежде всего, острым, живым, наблюдательным взглядом живописца, погруженного в свою работу. Однако, тот же самый взгляд можно интерпретировать, как взгляд человека, чутко прислушивающегося к звуку скрипки за его спиной – к музыке смерти.

Таким образом, мы ощущаем, не можем не ощущать некоторую двусмысленность и чередование вглядывания и вслушивания, а также двойственное восприятие того, что находится впереди, видимое, и того, что осталось за спиной, невидимое, но доступное слуху. О том, что находится впереди, без сомнения, можно говорить как о «мире представления», впрочем, это мир, каким его представляет художник. Тем не менее, мы не спешим безоговорочно приписывать смерти, играющей на скрипке, роль, противоположную «воле», хотя, несомненно, именно слух доносит до нас шелест тайн иного мира, оставшегося за гранью представления. В то же самое время, есть еще одна деталь, которую никак нельзя упустить, и которая, вероятно, может быть интерпретирована, как истинная цитата из Шопенгауэра. На грифе скрипки, на которой наигрывает смерть, натянута всего одна струна, и, несомненно, учитывая обычное расположение скрипичных струн, речь идет о струне с самым низким звучанием.

Предположение о том, что эта музыка, будучи «монострунной», неизбежно также окажется «монотонной», не что иное, как чистое предположение, не получившее никакого музыкального подтверждения [23]. Нет никаких причин считать, что низкий регистр не может быть в то же время чарующим и соблазнительным. Напротив, можно напомнить, что писал Шопенгауэр о низких нотах: они представляют собой регистр природы на её низшей ступени, т.е., материальной, неорганической природы. То, что исполняется на скрипке, будучи подчеркнуто дьявольской ухмылкой смерти, не что иное, как отвратительная песнь, соблазняющая и подталкивающая к уничтожению, представленному в виде редукции жизни к низшей, неорганической природе [24]. При рассматривании картины с этой точки зрения, меняется также значение взгляда художника: таким образом, вслушивание, как кажется, приобретает рефлексивный и медитативный характер.

Тем не менее, природа у Бёклина вовсе не сводится к этой музыке смерти. Это, наконец, можно видеть даже на примере такого «погребального» полотна, как «Остров мертвых». Жизнь трепещет в самом его центре, как на этом пейзаже, названном «Источник в горном ущелье» (1881), который показывает, как один и тот же мотив может быть воплощен в различных формах:

Здесь нас также окружают утесы, скалы, камни, мертвая, неорганическая материя: они тесно обступают зеленеющие березки, служащие образами жизни, как и ручеек, струящийся по дну глубокого ущелья [25]. Кроме того, существует множество пейзажей, на которых, напротив, подчеркивается, что природа одухотворена таинственным присутствием: «Демонические существа, полу-люди, полу-животные, обитающие в лесах и водах, населяют природу, воспринимаемую как древнейшую и извечную, и, в то же самое время, они пронизывают ее и сейчас» (W. Ranke, Немецко-Римское, 1988, p. 34).

Таким образом, из глубины дремучего леса может вдруг показаться мифологическое существо верхом на единороге (Молчание леса, 1885):

А лесную тишину может нарушить трель дрозда, на звуки которой отзовется растянувшийся на траве фавн (Фавн, насвистывающий в ответ дрозду, 1866); или же сам бог Пан неожиданно заиграет на флейте в зарослях камыша (Пан в зарослях камыша, 1859):

По поводу последнего персонажа один из комментаторов-современников пишет, что эта мифологическая фигура представляется ему соткавшейся из сгустившегося сырого и душного воздуха, неподвижно застывшего над тихим прудом (T. Vischer, в Немецко-римское, 1988, p. 34): речь идет о необыкновенно проницательном комментарии, в котором подчеркивается, что все эти фигуры не могут восприниматься только как абстрактные воплощения античных мотивов (что имел в виду Бёклин), но также как воображаемое выражение одухотворенности и цветущей сложности природы. Эта имманентная витальность природы может проявиться в своей полноте, только если она будет развиваться свободно, без насильственно наложенных на нее человеческих уз и ограничений.

Под перголой (В Садовой беседке, 1891) изображен летний послеполуденный отдых двух обессиленных стариков:

Не лишним будет заметить, что здесь мы также оказываемся в замкнутом пространстве – стены за спинами стариков живо напоминают высокие скалы, тесно охватившие перголу, внутри которой заключены двое старых людей. На этой картине нас поражает совершенный порядок, в котором расположены ряды тюльпанов, окаймленных низкорослыми миртами, в свою очередь, образующими совершенный квадрат.

Таким же образом упорядочены и гиацинты, каждый в своем горшочке, выстроенные в ряд по обе стороны от беседки.

Очевидная немощность стариков, высокая стена, мертвый геометрический порядок, царящий в маленьком саду, всё это свидетельствует об одном: те многочисленные ограничения и принуждение, которым человек подвергает природу, препятствуют его собственному развитию, неизбежно заканчивающемуся фальшью, истощением и смертью. Истинная, живая природа осталась по ту сторону стены.

В связи со всем вышесказанным, мы можем, наконец, дать слово самому Шопенгауэру: «Каждый невспаханный и дикий, т.е., предоставленный самому себе клочок земли, каким бы ничтожным он ни был, до которого не дотянулись руки человека, мгновенно расцветает и преображается, зарастает растениями, цветами и кустами, чьё спонтанное бытие, природное изящество и случайный порядок ясно показывают, что они росли не под плетью великого эгоиста и что природа здесь могла развиваться свободно. Каждый заброшенный клочок земли сразу же становится прекрасным. Этот принцип стал основополагающим для английского сада, в котором искусство садовника настолько глубоко запрятано, что создается видимость преобладающего свободного развития природы. Только в этом случае она становится совершенно прекрасной, что с наибольшей ясностью проявляется в объективации воли к жизни, еще лишенной сознания, но при этом разворачивающейся с наивозможной искренностью, потому что ее формы не предопределены, как в животном мире, внешними целями, а обусловлены только почвой, климатом и таинственным «третьим», благодаря которому бесчисленные растения, выросшие на одной и той же почве и в одинаковом климате, демонстрируют столь различные формы и характер» (Дополнения, 1986, II, XXXIII, с. 418).

Природе свойствен демонический аспект, корни которого коренятся в воле к жизни, как в метафизическом принципе. Природа заслуживает названия демонической, а не божественной, - цитирует Шопенгауэр Аристотеля (Дополнения, I, 1986, с. 362) . Этот природный демонизм нашёл своё выражение в чудовищном образе: это образ природы, постоянно испытывающей ненасытный голод, жизни, как ужасающего пира, на котором все пожирают всех, «каждый индивид добыча и пища для другого», так что, наконец, «воля к жизни питается своей собственной субстанцией и проявляет себя в различных формах поглощения пищи» (Мир, 1985, § 27, с. 185).

Однако, несмотря на полную уместность «Сатурна» Гойи (1820-1823) как образа каннибализма, свойственного шопенгауэровской воле, мы всё-таки не сможем до конца постигнуть дух его философии, если не отыщем нить, ведущую от порождающей природы к разумным формам, явленным в творчестве Гёте и Рунге, от вечно рождающейся и возрождающейся жизни – через преодоление её жестокости – к такому образу, как «Рост ночных цветов» Клее (1922).

Таким образом, в мысли Шопенгауэра сосуществуют одновременно божественные младенцы, беспокойное дитя Сикстинской Мадонны

и счастливый сын цветов Рунге.

Примечания

[1] В этой цитате, как и в последующих случаях, перевод приводится в том виде, как это видится необходимым автору.

[2] О возможных символических интерпретациях этой картины можно прочесть у B. Cerchio, в книге «Философический звук. Музыка и алхимия» (Il suono filosofale. Musica e Alchimia, LMI, Lucca 1993, pp. 65-72).

[3] V. Scherliess заметил, что в расположении ангелов можно увидеть отношения пифагорейских созвучий: «справа два ангела поют по нотам; слева группа из четырех ангелов; в целом их шестеро, и еще трое находятся в центре (6:3 или 4:2 или же 2, 3:2 и 4:3). Scherliess, 2000, p. 60. По мнению того же автора, «если сравнить их расположение и выражение, то каждый из четверых святых, находящихся рядом с Цецилией, отличается собственным характером и индивидуальностью» (там же, p. 62).

[4] Эту историю превосходно рассказал Baroncini, 2001.

[5] О связях с романтизмом: A. Hübscher, 1990, cap. II, Sulle tracce del romanticismo (О следах романтизма), pp. 29 sgg.

[6] Информацию об этой версии можно найти в Каталоге, 2000, pp. 208-209.

[7] Такое прочтение картины, при котором делается акцент на потенциально драматическом элементе, согласуется с гипотезой, согласно которой она «была предназначена для украшения гробницы Юлия Второго… Погребальное предназначение могло бы объяснить присутствие полуоткрытых занавесей, напоминающих современные кладбищенские памятники св. Варвары, утешительницы в скорбях, Сикста II, хранителя дома Ровере и херувимов, которые веками изображались на саркофагах, Raffaello, 1966, p. 108. – Paolo Spinicci объяснил мне, что что это творение Рафаэля также можно связать с византийской темой «умиления Богородицы», где изображается печальная Мадонна с Младенцем, оплакивающая его будущую кончину во искупление человеческих грехов; таким образом, можно предположить, что Рафаэль изобразил младенца Христа в тот самый момент, когда перед ним распахивается покрывало и раскрывается мир – на него указывает папа Сикст – которому он будет принесён в жертву. Такое прочтение вполне соответствует той атмосфере, которой окружает эту картину Шопенгауэр.

[8] К Берлинским Чтениям, посвященным Рафаэлю и Корреджо, можно добавить Чтения, посвященные Доменикино и Карло Дольче (Nachlass, 1985, III, p. 162).

[9] «Nachäfferei der heutigen Maler», Nachlass, 1985, III, p. 162.

[10] ит. пер., под ред. T. Zemella, Rizzoli, Milano 1994.

[11] Авторство сомнительно, ср. Raffaello, 1966, n. 129. Вместе с этой картиной можно также упомянуть Святую Цецилию за органом, также приписываемую Рафаэлю, о чём не имеется достоверных свидетельств, 1966.

[12] Рунге жил в Гамбурге с 1795 по 1799 гг., в этом же городе семья Шопенгауэра проживала с 1793 по 1804 гг. Позднее он жил в Дрездене с 1801 по 1804 гг., а затем вновь вернулся в Гамбург, где жил до самой кончины.

[13] Мать Артура Шопенгауэра, Иоанна советовала сыну познакомиться с Рунге в двух письмах, посланных из Веймара (8 дек. 1806, 10 марта 1807 - см. «Семья Шопенгауэра», под ред. L. Lütekas, Sellerio, Palermo 1995, pp. 136 и 161), где она пишет о высокой оценке этого художника Гёте: «… в воскресенье Гёте пригласил меня на завтрак вместе с моими двумя друзьями Meyer и Fernow, чтобы показать нам работы Рунге. Я не в состоянии передать всё их великолепие, но ради Бога, постарайся познакомиться с Рунге, в Гамбурге не найти ничего более интересного и достойного внимания… Я видела четыре больших его гравюры на меди, однако, они не продаются, художник отдает их только в дар, все они непередаваемо прекрасны, просто нет слов, как волшебные арабески, но только исполненные глубокого смысла, скрытого в них; это высокая поэзия, мистическая жизнь, ты должен видеть их, Артур, уверяю тебя, ты будешь очарован и пленен их прелестью» (там же, p. 161). По мнению Hübscher, эта встреча не состоялась (Hübscher, 1990, p. 35). В действительности Рунге и Шопенгауэр встретились в 1807 г. (Träger, 1977, p. 72 и Matile, 1979, p. 242). В любом случае, Шопенгауэр не проявил особенного интереса к теории цвета Рунге (Matile, 1979, pp. 241-243).

[14] По поводу серии рисунков «Die Tageszeiten» (Времена дня), о рисунке «Утро» A. De Paz упоминает в одной из своих работ: «эсхатологическая перспектива христианства кажется недостижимой в рамках кругового движения, возвращающейся вечности» (De Paz, 1991, p. 87). «В отношении общей задачи данной работы Рунге писал, что в развивающемся растении он хотел представить в аллегорической форме тотальность творения; такая цель должна быть изображена, по словам художника, в символическом виде цветения, рождения и увядания» (там же, p. 89)

[15] Я рассмотрел эту аргументацию в книге «Теория сна и музыкальная драма. Метафизика музыки Шопенгауэра», Guerini, Milano 1997.

[16] Фридрих был лично знаком с матерью Шопенгауэра, Иоанной. С 1798 г. он работал в Дрездене, где прожил до самой смерти.

[17] О символизме в пейзажах Фридриха см. Börsch-Supan, 1973 и De Paz, 1986.

[18] Название «Женщина в свете утреннего солнца», под которым известна эта картина, считается ошибочным. См. Friedrich, 1999, n. 83 (p. 95).

[19] См. De Paz, 1986, pp. 177-178.

[20] Известно пять вариантов этой картины. Первый из них датирован 1880. Это название появилось, только начиная с версии 1883 г.